老街 100x?120?c?m

為了我的城

2020-08-23 崔治中官網(wǎng)

崔治中個人簡歷

1988年畢業(yè)于四川美術(shù)學(xué)院

中國四川美術(shù)家協(xié)會會員

黃河口油畫雕塑研究院名譽院長

中國意象油畫研究院副院長

成都市美術(shù)家協(xié)會理事

西南民族大學(xué)特聘專家

東盟藝術(shù)學(xué)院客座教授

德國慕尼黑中德藝術(shù)交流中心授予最佳海外文化藝術(shù)使者稱號

四川現(xiàn)代新水墨畫院美術(shù)館館長

參加中國人民解放軍全軍畫展、赴南斯拉夫參加中南文化交流展、第六屆全國美術(shù)作品展、中國首屆青年版畫展、

赴臺灣參加中國名家油畫展、赴波蘭國際版畫雙年展、中國油畫雙年展、赴德國巴伐利亞州舉辦畫展、第二屆經(jīng)典與風(fēng)范當(dāng)代值得關(guān)注的藝術(shù)家邀請展、2014當(dāng)代中國藝術(shù)邀請展、第八屆AAC藝術(shù)·生態(tài)·觀察巡展、在火山口的時間”崔治中個人畫展、第二屆學(xué)術(shù)引領(lǐng)市場--當(dāng)代具有學(xué)術(shù)價值的藝術(shù)家邀請展、當(dāng)油遇到水雙個展 、拒象與雅拙雙個展、時代的DNA崔治中寧波個展、禪隨風(fēng)至崔治中長沙個人油畫展、第六屆一經(jīng)典與風(fēng)范當(dāng)代值得關(guān)注的藝術(shù)家邀請展、四相疊加四人展、厚此薄彼油畫雙人展

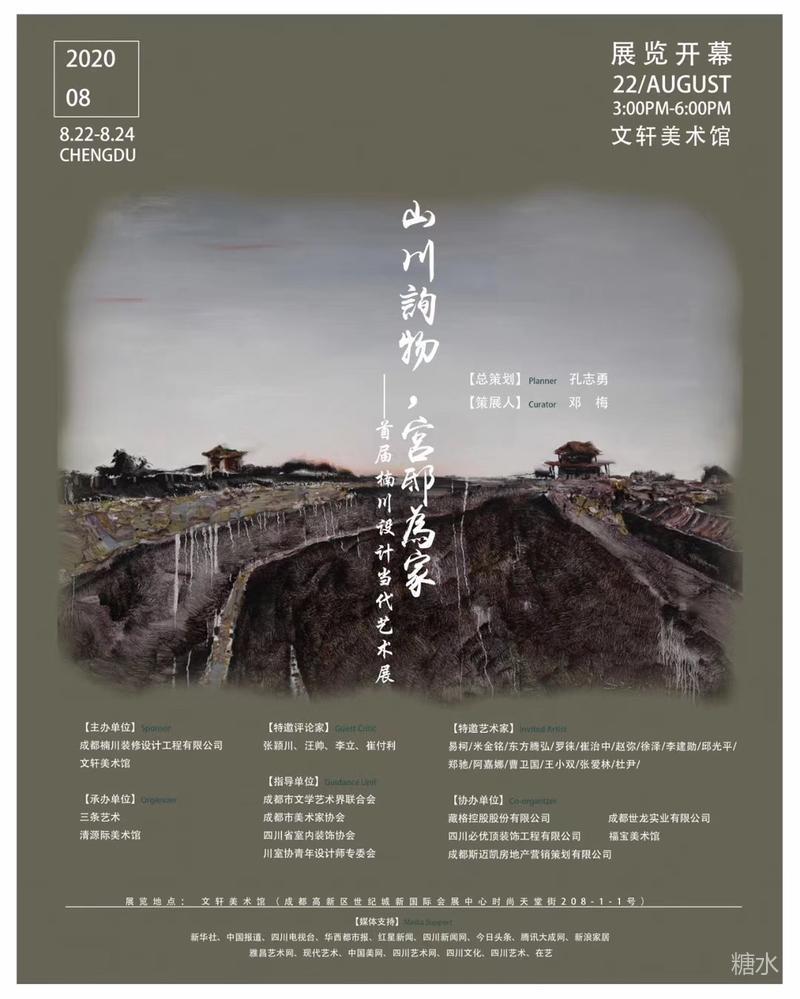

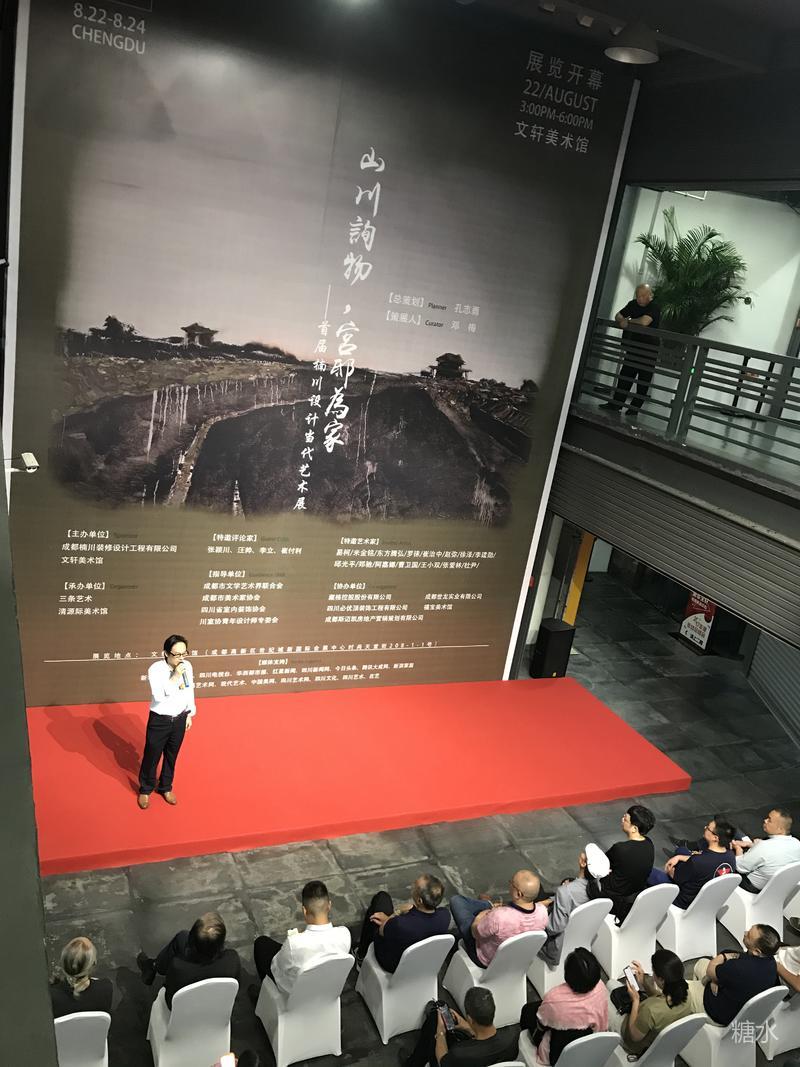

展覽現(xiàn)場掠影

講述一座城市的前世今生

我們生活的這片土地成都,

擁有數(shù)千年悠久歷史。

我們可能都聽過它的美麗故事,

卻不曾瞥見它斑駁的容顏。

我試著讓我的畫筆達(dá)到更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方,

接納每一個掠過它的過客。

讓所有人感受的不僅是昔日的風(fēng)貌,

還有一座城市的呼吸。

——崔治中作

2018于蓉

成都老城墻

80x?100?c?m

百年憶皇城

120x?160?c?m

望江樓成都最早的公園

100x?100?c?m

成都東門(迎暉門)20世紀(jì)的晨光

80x?100?c?m

春??路

80x?120?c?m

成都老皇城

100x?120?c?m

昔日的輝煌

120x?160?c?m

曾經(jīng)的寬巷子

100x?120?c?m

九眼橋曾是一個繁華的碼頭

60x?80?c?m

山邊之城

60x?80?c?m

仙女洞美術(shù)館

70x150cm

洛帶古鎮(zhèn)

120x200cm

文殊坊

100x?100?c?m

紅色美術(shù)館

60X80c?m

水邊的城

70x?90?c?m

古城

120x?120?c?m

夜

80x?100?c?m

陽光下

80x?100?c?m

觀崔治中油畫《成都》及想到的其它

說實話,從某種意義上來說,我是一個老成都,從襁褓長到十八歲離開這座城市,接下來在川東山區(qū)又奮斗生活十八年,直到三十六歲時再回遷成都,然后一直生存至今。不是說人的秉賦從根上來說在幼年和少年時期即已形成嗎,那我的性格和內(nèi)質(zhì)就是一個成都人。

于是對成都就有一種揮之不去的第一故鄉(xiāng)感,而川東的巴山地區(qū)是我的第二故鄉(xiāng)。后來成了操弄漢字為生的作家,寫了許多小說和影視作品,其中就有一些成都的生活,但量很少,寫得最多的是第二故鄉(xiāng)巴山,那里的山云水樹,男女老少,都次第走進過我的作品。我對他們懷有濃厚的情感,但又有些異樣,甚至有種置身高處、俯瞰足下的那種間離感,所以寫他們時能放開手腳。

可為什么成都寫得少,是由于青年時代有了一段遷離因此就不敢輕易下筆?似乎不對,連境外國外的生活都敢胡亂寫來的我輩,哪有那么多禁忌。

那或許就是太看重它了,重得來有了一絲敬畏?此說似乎成立。成都、這座有建城4500年的歷史,全國唯一至今沒有變換過城名的特大型都市,它這中間竟有多少人文積淀、多少朝代更迭,多少五味雜陳,多少春榮秋枯,哪是我輩一只禿筆能抒寫下來的。就在這時,看到了畫家崔治中的一組油畫《成都》。

原來成都可以這樣呈現(xiàn),原來成都在畫家的眼中是這般模樣。

不不,它不是現(xiàn)代的成都,也不完全是古代的成都,它有點象一種形而上的概念。雖然也有城墻,有皇城,有寬窄巷子,有春熙路,但都不是絕對寫實的筆觸,畫家讓它在欣賞者的眼里似真似幻、亦古亦今、若即若離、似有若無。

真的,成都的長相性格都與離它最近的重慶迥然不同,重慶地處崢嶸奇崛的大江大山懷抱,成都蟄伏于千里臥野的平原,山區(qū)艱困造就出重慶堅韌火爆剛烈進取的性格,平原豐饒雕塑了成都溫婉內(nèi)斂閑淡雅致的才情。兩個城市如若展現(xiàn)在油畫家的畫布上,那是鮮明的區(qū)別,僅從外貌上,山地的凸凹和平原的坦闊就是一目了然的區(qū)分,由此輻射出的城市性格當(dāng)然也格外鮮明。

于是重慶就是重慶,成都就是成都。欣賞崔治中的這組畫,我會說,這就是成都。

雖然從表面上看,畫布上的成都是那么樸素,甚至樸素得有些“簡單”。

往深里一想,若往成都的來路看去,既然都有4500歲一大把年齡了,放在歷史的畫卷里,那它就是畫家涂抹在畫布上的灰黃或灰黑的色塊,上面裹滿歷史的包漿及陳年的灰垢,那些建筑、街道、庭院和花草樹木的線條,當(dāng)然也都不那么清晰不那么亮麗了,可惟其如此,卻就顯出了它的厚重它的積淀、和蘊含它腹中的取之不盡的人文精華。

我想這就是畫家的深意所在,因為成都的年齡決定了它的豐饒內(nèi)蘊,你畫出任何一件具象的東西,都立刻會有遺落其它東西的遺憾,與其掛一漏萬,不如混沌包容。一即萬,萬即一,有無相生,虛實互滲,于是畫上的成都就是現(xiàn)實中真實的成都,它神秘但有輪廓,朦朧然而有精骨,畫上的成都擔(dān)當(dāng)?shù)闷鹫鎸嵉某啥嫉呢S富內(nèi)涵,因為古往今來的成都就是活生生的,是原生的又是變化無窮的,它有呼吸有成長有情致,時刻都是它又時刻不是它,畫家為了讓它不固化于某一刻而永遠(yuǎn)有生機,于是呈現(xiàn)出眼前這種間離的效果。

崔治中是廣義的巴山地區(qū)人,青年從軍,轉(zhuǎn)業(yè)后一直浸染于繪畫藝術(shù)的領(lǐng)域。我記得他的題材廣泛而多樣,有巴山物貌,也有藏區(qū)風(fēng)情,有軍營生活,也不拒社會百業(yè),早期的他秉持傳統(tǒng)的現(xiàn)實主義,力求形上的真和眼中的實,力求畫出對象本身所蘊含的道理。可近些年來,崔治中的畫風(fēng)突然大變,一蹴而入現(xiàn)代表現(xiàn)主義的殿堂了,這實在是一個很大的跨越。

我是個操弄文字的碼字人,對繪畫方面的中西歷史不甚了了,依稀記得年輕時看過法國畫家米勒的油畫《拾穗者》,知道他是西方現(xiàn)實主義的代表畫家。也看過馬蒂斯的野獸派畫作、畢加索的立體主義油畫、以及俄國的康定斯基那不知所云的抽象畫,我知道除了前面的米勒,這后面的所有(還包括芃高、高更等等)都統(tǒng)歸為現(xiàn)代表現(xiàn)主義畫派。

我知道現(xiàn)實主義畫派到表現(xiàn)主義畫派的轉(zhuǎn)化,其中包含了很重要的人生觀和哲學(xué)觀的轉(zhuǎn)變,表現(xiàn)主義畫家們認(rèn)為畫家這個主體不能受制于客體,自我的感受不能受制于物貌的外形束縛,而是要反過來,必須由畫家來主導(dǎo)客體、主導(dǎo)物貌。

對于上面這個轉(zhuǎn)化我十分理解,文藝復(fù)興和工業(yè)革命后的社會生活日益多元,豐富復(fù)雜,同一事物在不同的人的眼里心里會生發(fā)出千奇百怪的觀感,因此僅憑現(xiàn)實主義一種觀點來統(tǒng)率藝術(shù)創(chuàng)作,那是大大的不夠用了,于是各種現(xiàn)代表現(xiàn)主義的畫派就應(yīng)時而生。表現(xiàn)主義畫派重自我表現(xiàn),強調(diào)不受物體外形限制,而是要在畫作中充分展現(xiàn)畫家的自我觀感和獨立自主、自我創(chuàng)造的精神。

好比凡高的某幅《向日葵》,甚至只畫出天空中紅色的太陽火焰,向日葵則淪為不規(guī)則的陪襯,與其說他在描繪向日葵,不如說是表現(xiàn)他個人“向日”的熾熱精神。表現(xiàn)主義重視自我內(nèi)心活動,輕視形似,他們是把色彩用作對感情的表達(dá),而不是對自然的抄襲。表現(xiàn)主義的畫作往往沒有繁雜的精雕細(xì)刻,而只是簡約的線條和濃重的色彩,寓自我之深沉的情緒、情感、情趣于線條、色彩、構(gòu)圖之中。

說到這里再回到《成都》,這畫里是否也有表現(xiàn)主義的影子,當(dāng)然是有,而且更讓我聯(lián)想到崔治中的另一組表現(xiàn)主義代表作——系列油畫《禪》。說實話,我看不懂畫家本人的深意,但我只欣賞構(gòu)圖和色彩就夠了,《禪》的構(gòu)圖線條看似簡單,但蜿蜒起伏,隨物賦形,極其多變,極富音樂感,它使人聯(lián)想到音樂中的無標(biāo)題音樂、無歌辭合唱,聽眾欣賞的就是純粹的音律和諧之美。反觀崔治中的《禪》,也是這種感覺,它沒有世俗意義上的主題,色彩和線條的璀璨多變之美就是它唯一的主題。

從內(nèi)心深處說,我為崔治中的不斷變化感到欣喜,藝術(shù)家就應(yīng)該象孩子那樣去生活,用兒童的眼睛看生活,才能超越現(xiàn)實,超越塵世間功利的纏繞而獲得自由和自我。假如藝術(shù)家喪失了好奇的童心、喪失了始終變化的創(chuàng)造能力,他就不可能用極其個人的方式去表現(xiàn)自我了。

崔治中一直在路上。

我對崔治中內(nèi)心的無羈和求新求變的藝術(shù)追求深深致禮!

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點。

更多內(nèi)容

閱讀 3093