心很大,世界隨之大,畫(huà)家與作品得到心的印證——陳明華的水彩

2020-08-09 陳明華官網(wǎng)

混合與跡化

——讀陳明華紙本水彩作品手記

文/黃永生

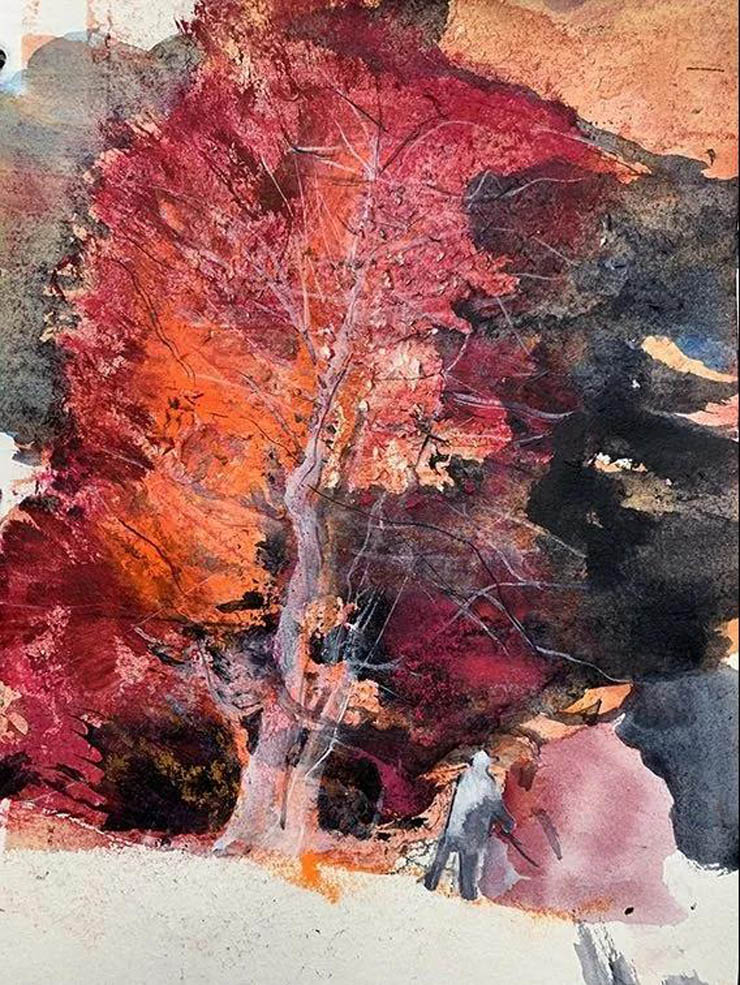

陳明華告訴我,用刮刀把混合膠水的顏料在紙上反復(fù)刮,刮來(lái)刮去,作畫(huà)是一個(gè)不斷運(yùn)動(dòng)的過(guò)程。材料媒介作用大于繪制功夫,很多感覺(jué)很難用筆畫(huà)出來(lái),刮刀在他的運(yùn)作下是一把很大的筆,能繪出普通筆畫(huà)不出來(lái)的效果。

他的作品嚴(yán)格說(shuō)來(lái)不是抽象畫(huà),卻要經(jīng)過(guò)一個(gè)不斷被抽象的環(huán)節(jié)。當(dāng)他的情緒凝聚一股氣時(shí),氣借助刮刀進(jìn)入紙面,好像要刮掉什么,又好像要埋進(jìn)去什么。難道說(shuō)作畫(huà)是一個(gè)不斷被刮去什么又被埋進(jìn)什么,這個(gè)不斷的過(guò)程是一個(gè)技術(shù)呈現(xiàn),還是一個(gè)實(shí)驗(yàn)式求索,好像一場(chǎng)爭(zhēng)奪賽難舍難分。一幅作品的生成不那么簡(jiǎn)單,怎么去理解刮去什么繼而埋進(jìn)什么,特別難以解決刮去那些看得見(jiàn)的什么又埋進(jìn)那些看不見(jiàn)的什么的問(wèn)題。

他知道水彩是畫(huà)上去可以,去掉卻不容易,這種不可逆的特點(diǎn)使他想到用輪胎皮來(lái)回刮擦,后來(lái)他改用刮刀,刮去那些畫(huà)上去所形成的形,刮出那些偶然出現(xiàn)的神奇效果。刮的功夫于是有一種化腐朽為神奇的力量,混合、交融、跡化,畫(huà)筆無(wú)法得到的感覺(jué),在刮擦的過(guò)程中出現(xiàn),好似冥冥中真有神助。我們很容易把這個(gè)刮擦功夫解釋為技術(shù)過(guò)程,第一步還真是從技術(shù)出發(fā)。

無(wú)法預(yù)測(cè)要經(jīng)歷多少折騰,更難逆料在哪個(gè)瞬間結(jié)束,要看他對(duì)畫(huà)面的滿意度。作品進(jìn)行過(guò)程,離對(duì)象的辨識(shí)度越來(lái)越遠(yuǎn),離他內(nèi)心想要的感覺(jué)越來(lái)越近,那些他想要的感覺(jué)與內(nèi)心合拍的那刻,是去掉什么與放進(jìn)什么達(dá)到那審美的激起,一幅作品在激起時(shí)完成。他的畫(huà)尺寸不大,卻有一個(gè)大氣象,好像是宇宙洪荒的一個(gè)局部,又好像是無(wú)邊無(wú)際大世界的一個(gè)概觀。心很大,世界隨之大,畫(huà)家與作品得到心的印證。

此刻發(fā)現(xiàn)他的作品不是一個(gè)單純的技術(shù)問(wèn)題所能達(dá)到,刮擦是一個(gè)技術(shù)活,呈現(xiàn)的捕捉就不是了。捕捉那些心里想要的感覺(jué),要有很好的鑒賞力,而這個(gè)鑒賞力完全是精神層面的能力。仔細(xì)揣摩他的作品,發(fā)現(xiàn)又不完全是鑒賞力,因?yàn)檫@個(gè)鑒賞力停在哪里,卻需要一個(gè)思索。停在欣賞者那里還是停在普通觀眾無(wú)法接受的鑒賞那里,卻是一個(gè)高出鑒賞層面的精神問(wèn)題。

他的每一幅作品帶有明顯的實(shí)驗(yàn)性質(zhì),接下來(lái)是我站在畫(huà)家角度的揣測(cè)。每一次作畫(huà)都在試探自己,他問(wèn)我在哪里,我要在方寸之間攀上哪個(gè)意識(shí)的高峰。我們知道,那個(gè)意識(shí)高峰本來(lái)不存在,只是心里有所感又不知在哪里,權(quán)且當(dāng)作一個(gè)未知意識(shí)。在他的每一次作畫(huà)過(guò)程中,內(nèi)心里那個(gè)未知意識(shí)不斷在攀升。

記得多年前,曾在香港玩過(guò)一個(gè)旅游項(xiàng)目,我被綁在一個(gè)升降機(jī)上不斷升上去,整個(gè)香港包括新界都看到了,腳底下一陣癢的發(fā)顫,在我不知如何是好的那一刻,升降機(jī)霎那間以最快速度下降,身體被掏空,心已不是自己的了,看另一位比我老的女游客哭了個(gè)歇斯底里。畫(huà)家的作畫(huà)或許是類(lèi)似的體驗(yàn),最后停下來(lái)的那一刻可能是審美的歇斯底里,也可能是激情噴發(fā)過(guò)后的滿足。也許是一次換血過(guò)程,刮去那些熟悉的印記,埋進(jìn)那些他悟到我們覺(jué)得陌生的圖景。

再次看他的作品,感覺(jué)他的畫(huà)越來(lái)越有歷史感,這不是一個(gè)夸張贊詞。刮去此在的現(xiàn)實(shí)感,埋進(jìn)那些偶然出現(xiàn)而只有沉思者才能抓住的感覺(jué),刮去與埋進(jìn)不是處理過(guò)程,而是一個(gè)不斷否定的沉思過(guò)程。

2020年8月9日

陳明華作品

陳明華,1962年出生于福建,現(xiàn)居北京。1982年考入福州大學(xué)廈門(mén)工藝美術(shù)學(xué)院陶瓷專(zhuān)業(yè)。中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員,北京當(dāng)代中國(guó)寫(xiě)意油畫(huà)研究院理事,成都大學(xué)客座教授,中國(guó)徐悲鴻油畫(huà)院專(zhuān)職畫(huà)家,中國(guó)水彩畫(huà)協(xié)會(huì)福建藝委會(huì)委員,福建油畫(huà)學(xué)會(huì)理事,福建美術(shù)家協(xié)會(huì)油畫(huà)藝委會(huì)委員,中國(guó)·東山油畫(huà)院院長(zhǎng)。

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號(hào)發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點(diǎn)。

更多內(nèi)容

閱讀 3036