打開世界之門的靈光

2020-07-08 吳國全( 黑鬼 老赫)

老赫的《光詩》新系列:打開世界之門的靈光

文/夏可君

中國當(dāng)代水墨藝術(shù),經(jīng)過此2020年全球化新冠病毒的打斷,也經(jīng)歷著關(guān)口的考驗,不經(jīng)過生死考驗的藝術(shù),即,沒有把水墨的品性:黑的更黑,白的更白,沒有讓水墨的“黑白主義”哲學(xué),在生死面前,發(fā)揮到極致,讓水墨經(jīng)受生死之侵襲,水墨藝術(shù)又如何具有靈魂的深度?藝術(shù)作品又如何具有精神的強(qiáng)度?

藝術(shù),從來都應(yīng)該是大靈魂的呼吸,是精神強(qiáng)度的極致表現(xiàn),僅僅關(guān)涉靈魂的品質(zhì)。2020年的生命考驗,如何鍛造出水墨的靈魂,如何重新打開世界之門?

單純以形式語言、以材質(zhì)的表現(xiàn)力、以技巧的復(fù)制,以觀念的制作,等等,為藝術(shù)表達(dá)的時代,已經(jīng)過去了。當(dāng)代水墨藝術(shù)必須經(jīng)過一次生死的洗禮,才可能重獲水墨的魂魄。

在困守武漢幾個月的水墨藝術(shù)家老赫2020年的新作——《光詩》系列新作上,我們看到了穿越生死的魂魄之光的來臨,感受到了水墨接納光力,改變水墨氣度的新繪畫。

在老赫新作上涌動的光波,其純粹的靈光打開了靈魂的世界之門。

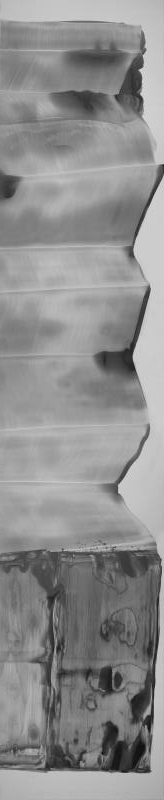

《光詩》之80

(115cm×574 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之70

(160cm×340cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之71

(160cm×464cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之72

(160cm×600 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之65

(160cm×600cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之66

(160cm×600cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之67

(160cm×468.5cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

1,西方之光的形而上學(xué)強(qiáng)力

在德里達(dá)的解構(gòu)哲學(xué)看來,西方文化及其繪畫藝術(shù)的整個視覺語言表現(xiàn)為一種有待于批判的“光感中心論”或“太陽中心主義”,所謂的在場中心論其實是“光”直接顯現(xiàn)自身在場的力量或強(qiáng)力意志。

無論是唯一神論的宗教神學(xué)還是哲學(xué)理性的明證性,無論是光錐學(xué)的視覺數(shù)學(xué)化還是人性的啟蒙自主,從文藝復(fù)興以來變得尤為明確,我思故我在——不過是目光射線純粹的自身明證性。此光的形而上學(xué),作為第五元素的靈光,一直隱含著光的力量(power)或暴力(violence),以祛除黑暗的名義,光的刺穿、穿透、開啟等行動,其光照打開的方式,一直隱含著暴力的撕開與主體的強(qiáng)力意志。

以至于海德格爾后期在“顯-隱”的張力中,更為強(qiáng)調(diào)“隱藏”的重要性,他反思技術(shù)的集置與揭示時,試圖通過藝術(shù),尤其是自然化的藝術(shù),來消解光的暴力,走向林間隙地的神秘,但對此轉(zhuǎn)化,西方當(dāng)代藝術(shù)并沒有給出明確的回應(yīng),也許中國藝術(shù)家可以給出更為恰當(dāng)?shù)木C合?即,“光氣融合”是一種隱含的期待?

這是當(dāng)代藝術(shù)不得不再次面對的疑難:如果數(shù)字復(fù)制技術(shù)導(dǎo)致一切更為透明敞視化,藝術(shù)的魅力是否就是去守護(hù)世界殘剩的秘密?但又不可能不面對光的穿透力量。那么,如何在隱藏中還有著顯現(xiàn)?并且讓隱藏的保持為隱藏的?這就是本雅明也試圖觸及的根本問題:“面紗”之美如何可能?如何以光感來編織一道面紗,又并不撕裂面紗本身,而且此面紗似乎又自身化解,播散自身,并不形成自身的執(zhí)念,又依然保留了面紗之美的靈暈,如此的多重折返,撕開中的保護(hù),敞開中的柔和,如何可能實現(xiàn)出來?

此光的面紗,單靠光感本身是否無法實現(xiàn)?中國的水墨藝術(shù),其“氣化”為主的朦朧恍惚感可以化解“光感”的暴力?但氣化為主的水墨藝術(shù)一旦接納光感的元素力量,是否又徹底喪失了氣化的包裹性?

光感與氣化,這并非僅僅是兩種文化的差異,而且也是生命感知,還有著存在歷史與生存意志顯示自身力量的根本不同。

對于藝術(shù)而言,有著一個當(dāng)代的生命感知元素的存在論差異:一方面,是以顯現(xiàn)的技術(shù)“暴露”一切,還是“保護(hù)”生命的秘密,這是顯示-隱藏的差異;另一方面,則是突出光感技術(shù)的強(qiáng)烈與色彩的豐富性,還是增強(qiáng)氣化滲透彌散的隱秘活力?或者說,這兩個方面,是否有著相互的轉(zhuǎn)化與相互的滲透?這是當(dāng)代藝術(shù)要面對的根本問題。

《光詩》之64

(160cm×595.5 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之36

(95.5cm×126 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之42

(152cm×171 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之45

(135cm×157.5 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之54

(121cm×187 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

2,中國水墨的氣化弱勢

不知這是幸運(yùn)還是不幸,中國水墨繪畫,因為禪宗的影響,以王維為起點,在宋代絹本之后,走向水與墨以及宣紙的材質(zhì)時,逐漸減少了光與影的表達(dá),與唐代敦煌西域的凸凹畫法以及金碧色彩的光感不同,宋代以后的文人藝術(shù)走向了以“氣化”為主的水墨書寫性,尤其在“米氏云山”出現(xiàn)之后,更為嚴(yán)格貫徹了“氣韻生動”的要求,即便有著宣紙留白的白光,或者說在“雪景圖”上面有著光的少許表達(dá),但“光感”幾乎被“氣化”所代替。

直到晚明的龔賢那里,作為董其昌晚歲的學(xué)生,在金陵無疑見過不少基督教繪畫,其“積墨法”通過層層黑墨把空白處的留白以強(qiáng)烈的對比逼迫出來,讓空白發(fā)出白光,無疑開始了氣化與光感的結(jié)合。但這種結(jié)合,在清代水墨繪畫并沒有貫徹開來,當(dāng)然在西方人郎世寧那里,繪畫接納了光,但他的寫實再現(xiàn)又減弱了氣化的生動性。直到黃賓虹晚年,回到龔賢,以信筆反復(fù)涂寫,在一次次涂寫的墨痕之間白處發(fā)出墨光,開始接納光感。隨后其學(xué)生李可染,因為受到徐悲鴻所提倡的西方油畫與素描光影對比的要求,才把黑白對比,通過寫生方式,把光影帶入到水墨之中,光感與氣化開始結(jié)合。但因為這些作品過于受到政治圖像支配以及寫生再現(xiàn)的束縛,光感與氣化的關(guān)系,并沒有得到更為自由與自主的解決。

從85新潮開始,因為受到西方現(xiàn)代藝術(shù)影響,中國水墨開始回到材質(zhì)本身的表現(xiàn)力時,墨的純粹黑化,西方的光感對墨的沖擊,在1990年代張羽《靈光系列》上有所體現(xiàn),其殘圓與破方的對比是實驗水墨非常富有代表性的作品,試圖以西方的強(qiáng)光來破解水墨的圓氣飽滿,殘圓和破方的形態(tài)學(xué)獨(dú)立,打破了太極圖的圓環(huán)封閉,顯現(xiàn)出光的破碎力量,讓二者處于懸置與漂浮的撕裂狀態(tài)。這也是中國水墨藝術(shù)比較自覺面對光感與氣化的張力關(guān)系,光感與氣化彼此矛盾沖突,這與1980年代以來東西方文化沖突的理念與反思相關(guān),也與氣化的朦朧與光感的穿透——這二者之間的感知悖論相關(guān)。但可惜后來張羽并沒有延續(xù)二者之間的張力深入展開,二者處于分裂之中,而且張羽的《靈光系列》主要在繪畫材質(zhì)與形式對比上展開,還沒有觸及更為深層的生死魂魄與精神超越的層面。

光感與氣化,如何既要體現(xiàn)二者的差異與沖突,又要有著內(nèi)在的融合,而且是虛薄式含蓄的融合,還要帶有靈魂的魄力,這是中國當(dāng)代繪畫,尤其是水墨繪畫有待于解決的根本問題。

此外,西方現(xiàn)代性藝術(shù)也不是沒有面對光感與氣化的關(guān)系,在英國19世紀(jì)的水彩畫,尤其是透納晚期作品上描繪現(xiàn)代工業(yè)船的煙霧,面對倫敦的大霧時,霧氣與煙云開始進(jìn)入繪畫,模糊了光學(xué)透視。隨后印象派的莫奈20世紀(jì)初畫出倫敦塔與橋光氣模糊一片的氣氛,光感與氣化在西方油畫才開始自覺地融合。這在塞尚晚期油畫的水彩化,莫蘭迪晚期靜物畫上形體融合,以及羅斯科色域繪畫色塊邊緣之間的呼吸關(guān)系,“氣化”與“氛圍”的美學(xué),逐步進(jìn)入到繪畫之中,消解光感的強(qiáng)力。我們這里不討論這個復(fù)雜的過程。

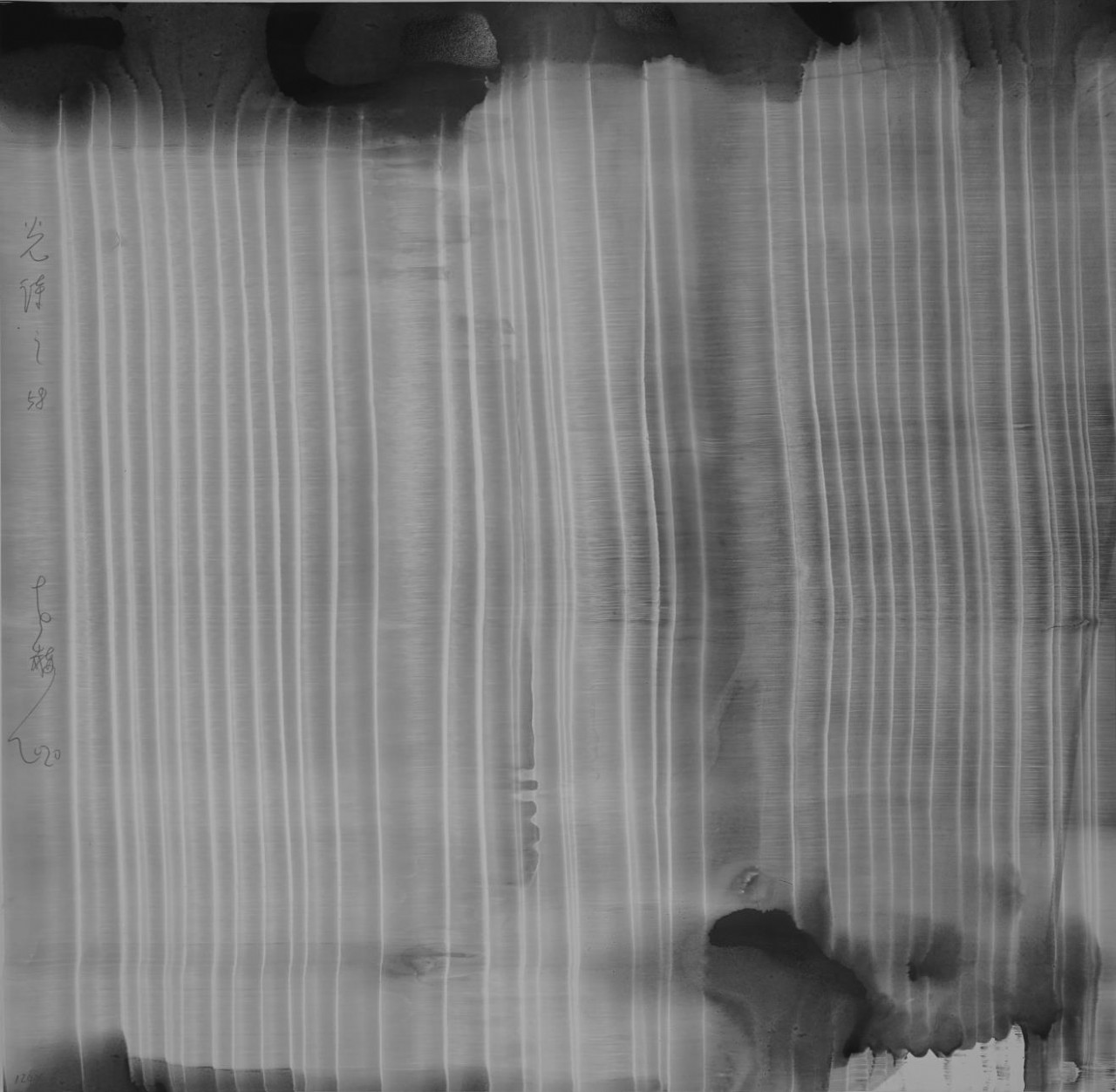

《光詩》之58

(124cm×127 cm

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之55

(134cm×164 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《張愛玲的窗簾》之一

(160cm×286.5cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之15

(160cm×347cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之19

(160cm×327 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之29

(139cm×227.5 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之30

(90cm×215 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

3,老赫的光波絲語

回到中國當(dāng)代的水墨新繪畫上來,我們在老赫這幾年的作品上,尤其在今年2020年新冠病毒全世界傳染的時節(jié),面對死亡的逼近威脅,生活在封城數(shù)月的武漢,老赫越來越提純水墨語言,走向他獨(dú)有的《光詩》系列——“光波絲語”的詩行水墨繪畫!

這是靈魂之光在打開世界,這是魂魄在奔走呼喊,水墨材質(zhì)的潛能被光所打開,自然生命的靈光被激發(fā),這是自然的彌賽亞式救贖(自然的生機(jī)被救贖的靈光所喚醒),但又保持柔和的歌詠性,顯現(xiàn)與隱藏的張力在這些如同光譜一般的繪畫上,無盡涌動又從容鎮(zhèn)定,氣化與光感得到了平衡,“愛隱藏的自然”得到了充盈地靈光顯現(xiàn),但又保持了光的神秘性,這是海德格爾夢寐以求而不得的藝術(shù)語言。

畫面上僅僅剩下光絲,一縷縷白色的光絲在平面上一波波展開,形成光波與光絲的詩行,這純粹的光絲在灰白與光白的色度中徐徐展開,如同巴赫的賦格——這是東方式氣化與墨化之后的光絲奏鳴曲,墨色、光感與氣化的完美融合。

其一,光絲的微妙法則。

畫面以白色的光絲為主,水墨的黑氣暈化光白,黑白主義的氣化墨色向著白光的明亮轉(zhuǎn)化,這是白光自身的強(qiáng)化,改變了墨色與氣化的視覺與質(zhì)地。在大刷子層層刷出的筆痕中,光絲自身有著節(jié)奏地重復(fù),一道道的波光,帶著微妙的節(jié)奏變化,或者以灰度,或者以白光,或者以黑度,非常嚴(yán)整地展開,形成了光帶的節(jié)奏,具有音樂賦格一般的嚴(yán)格性,如同神圣的合唱,如同管風(fēng)琴式的音柱形態(tài),莊嚴(yán)又柔軟,顫動又寧靜,這是法則的柔和化(如同海德格爾思考fuge與gering,fuegung與Ruhe之間的微妙關(guān)系)。

中國傳統(tǒng)的氣韻生動,因為此光波的顫動,體現(xiàn)得更為純粹,這是高貴的單純(Einfacht)與靜默的莊嚴(yán),這是中國傳統(tǒng)與西方現(xiàn)代都從未表現(xiàn)過的光感的極致。

其二,光絲的純粹性。

此光絲的語言更為純粹,無論是晚明龔賢以積墨法逼出的空白之光,還是實驗水墨中張羽抽象皴擦噴染的靈光破塊,在語言形式上都還沒有走向如此純粹的形式化與抽象化。老赫的光絲褶痕,水墨的氣化與光感融合所形成的“虛間”與“褶痕”,最為體現(xiàn)出筆痕自身的純粹重復(fù)與內(nèi)在差異。

這些作品也不同于李華生的墨線重復(fù)書寫,李華生純粹依靠筆墨彈性與書寫工夫的細(xì)微筆痕產(chǎn)生震蕩墨痕與平面起伏空間,但二者的差異在于,老赫的更為制作化,以大筆刷出,瞬間凝聚的控制技術(shù),持久工作多年后的準(zhǔn)確手感,尤其是強(qiáng)化了光感,是以光感為主,而非以墨線與墨塊為主,其中又有著微妙的墨色,或者因為加入獨(dú)有的其它材質(zhì),使之呈現(xiàn)出白光絲語的細(xì)微變化,形成細(xì)微的褶痕與起伏。

光絲看起來若有若無,恍恍惚惚,處于不止息流蕩之中,哪怕是整體黑灰的作品上震蕩的光絲,充滿了吶喊的氣息,生命的痙攣與柔韌。它以深沉的墨氣,吸納光的波動,既強(qiáng)化了生命的喘息蠕動,也保留了世界的光芒顫動,以氣化吸納了光芒,但實際上又增強(qiáng)了靈光的詩意力量,使之具有了靜謐的生長性,具有緊密的生動氣韻,但又避免了任何的具體指向,是純粹的形式顯示。

其三,光波的能量美學(xué)。

老赫抽象式刮擦的筆痕喚醒了波能,此波光與光絲的形式化節(jié)律,乃是世界豐富性的回聲與回響,藝術(shù)家捕獲或者傾聽到了世界震蕩的節(jié)律,或者是心律的跳動,或者是呼吸的節(jié)奏,或者是地震儀的震顫,或者是宇宙的節(jié)律,等等,這是世界豐富性的感應(yīng),是世界各種波動的豐富回響。

如此的光波與光絲的震蕩,就如同宇宙的絲弦,如同天使之翼,是世界神秘力量的振動儀,是心弦的共感。

以此多重的光語所激發(fā)出的光譜,在畫面形成一套美麗的面紗,如同春季紗窗上的陽光,如同秋日窗簾的私語,如同玻璃的詩意反光,但都被藝術(shù)家以水氣墨氣的滲透,在急速的書寫中,利用書法的屋漏痕與飛白的急澀感,留下細(xì)微的折痕,以水性氣化的微暈來化解白光的強(qiáng)力,使之更為柔和,如同一層“薄紗”,不允許穿透,不允許破壞,只能深情關(guān)注,只能輕輕撫愛。

一個藝術(shù)家必須發(fā)明自己的形式或形態(tài),這不是現(xiàn)存的圖像,不是再現(xiàn)與發(fā)現(xiàn),而是必須“發(fā)明”出自己獨(dú)有的形態(tài)語言,老赫的“光絲”形態(tài),即便與美國抽象表現(xiàn)主義大師紐曼的單純“拉鏈”對比,與羅斯科的重疊“色塊”對比,也毫不遜色,這是中國人精神形態(tài)在時代廢墟上的精神升華,這是中國藝術(shù)走向成熟的標(biāo)志。

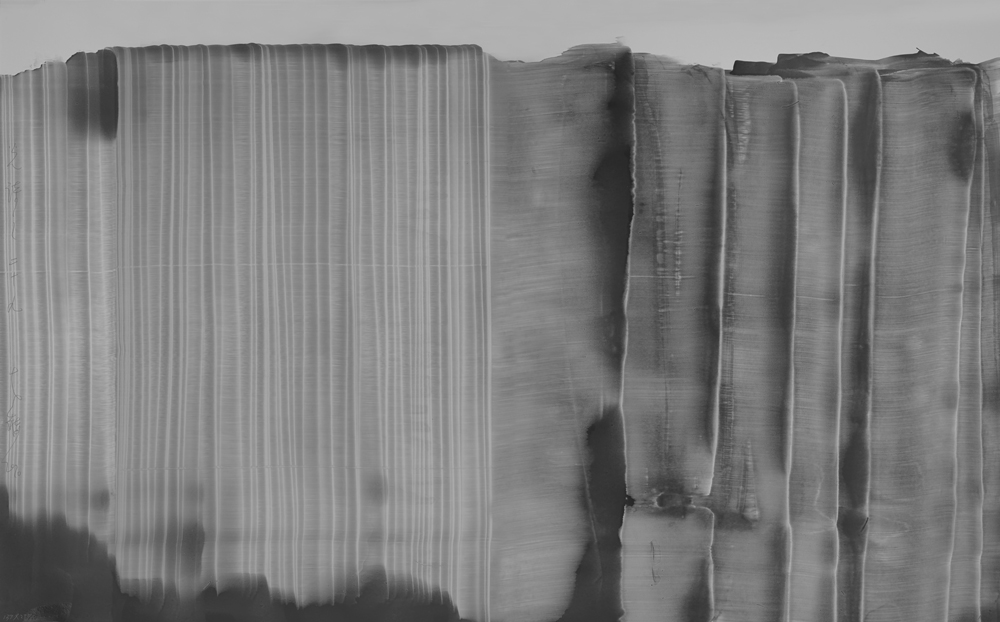

《光詩》之60

(158cm×118 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之62

(151.5cm×185 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

《光詩》之63

(109cm×216.516 cm)

硬質(zhì)紙水墨加其它

2020年

4,世界之書:救贖靈光

讓光,光絲,光波,光帶,光陰,光芒,光明,在畫面上蕩漾,里面隱含大自然的靈魂,有著大山水的隱秘記憶,有著文化生命的再書寫,一切都以光氣融合的絲語,在不絕如縷地震動與顫動,這是靈魂在祈禱,如泣如訴,這光的詩行在生長。

光,聚集著光,光在氣中波動,光打開著光,氣滲透著光,光與氣彼此相互滲透,形成不止息顫動的光波涌動,這是能量美學(xué)的極致。

因為這是穿越了生死的光絲之思語,光絲的波動,帶有其充沛飽滿的內(nèi)在氣息與能量,形成內(nèi)在的張力,這是面對過生死時刻的洗禮與沖刷,甚至攜帶著病毒泛濫的恐懼,但又有著對于死者的沉默哀悼,繪畫成為“哀思”的行動,隱約的墨痕暗示生命的虛無化。

這些作品,很多看起來就如同一本靈光之書,光明之書,無字啟示之書,這些光絲之為“絲語”,也是哀悼的“詩行”,“好似”神圣的“淚絲”,那些墨暈隱含其間,“好似”不可抹去的淚水。但同時,“光絲”又在召喚未來,在推動光波自身不止息地震動。這波光如同光明的詩行,一絲絲,一縷縷,永不止息,恍惚的瞬間凝固,如同永恒生命的歌詠,又好似“如如不動”的定力,這是不可摧毀的意志力的見證。

繪畫,乃是見證那不可摧毀之物的光芒。水墨繪畫,第一次做到了此神圣的見證,這是光絲自身在涌動生成中的波動與祈禱。

老赫的光波絲語作品,乃是超越了死亡,穿越了世界,面對了終極拷問的水墨繪畫。中國當(dāng)代水墨繪畫,如果不經(jīng)歷生死之關(guān),如果沒有留下淚水與光明不可抹滅的印痕,就沒有大靈魂的呼吸。

光氣融合,讓水墨的氣息接納無盡涌動的光芒,既加強(qiáng)了氣化的力量,又接納了光的敞開性,這是彼此內(nèi)在的強(qiáng)化與融合,此敞開的讓予,乃是“自然的彌賽亞化救贖”,或者,此光的絲絲默化,又何嘗不是彌賽亞救贖的自然化?!這才是真正的靈光!

經(jīng)過生死考驗的水墨,經(jīng)過黑白觀念洗禮的水墨,吸納靈光元素的墨化藝術(shù),打開的并非僅僅是繪畫的平面,而是世界之門!

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點。

更多內(nèi)容

閱讀 2885