邊界風(fēng)景

2020-06-26 徐建明官網(wǎng)

徐建明的〖邊界〗風(fēng)景

圖片:徐建明 評論:李肇瑜

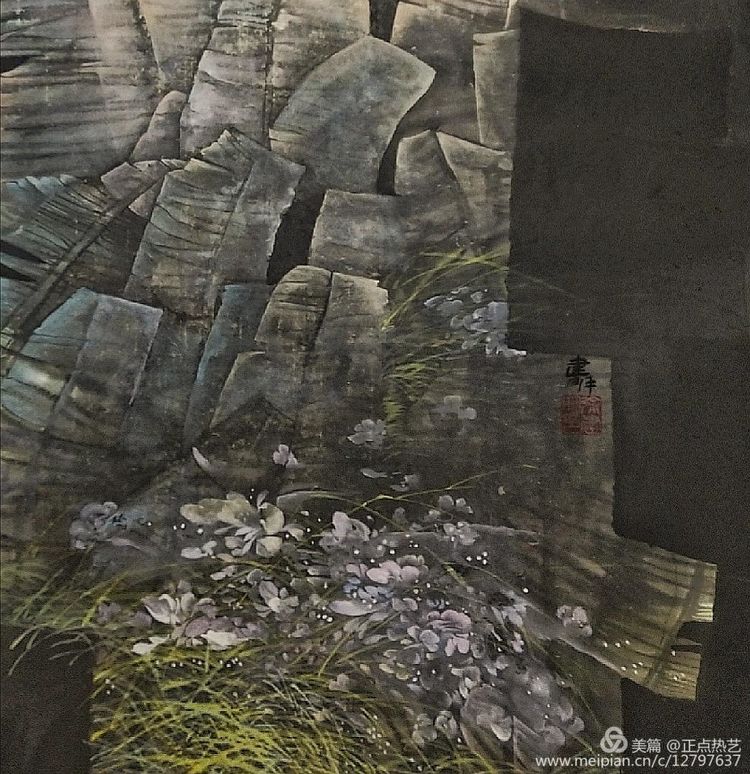

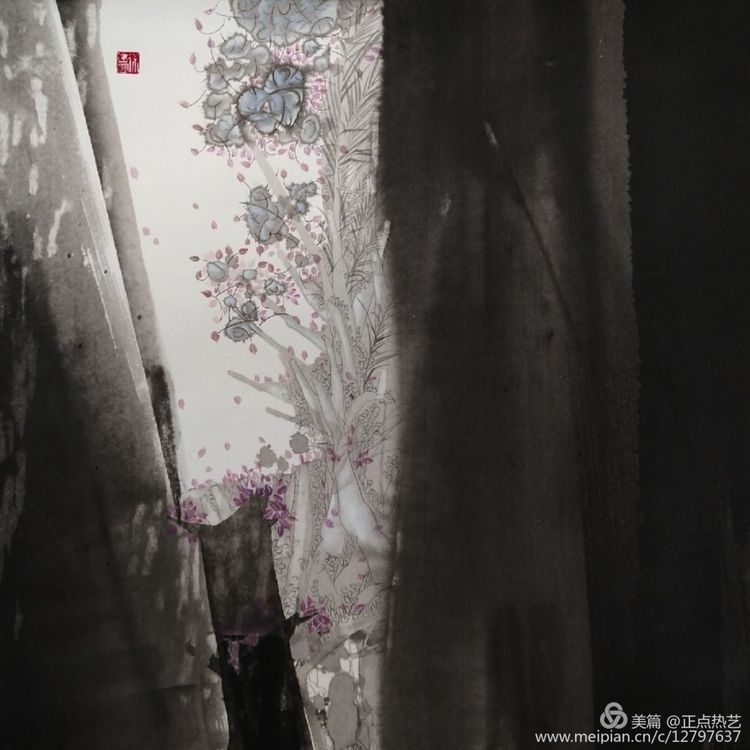

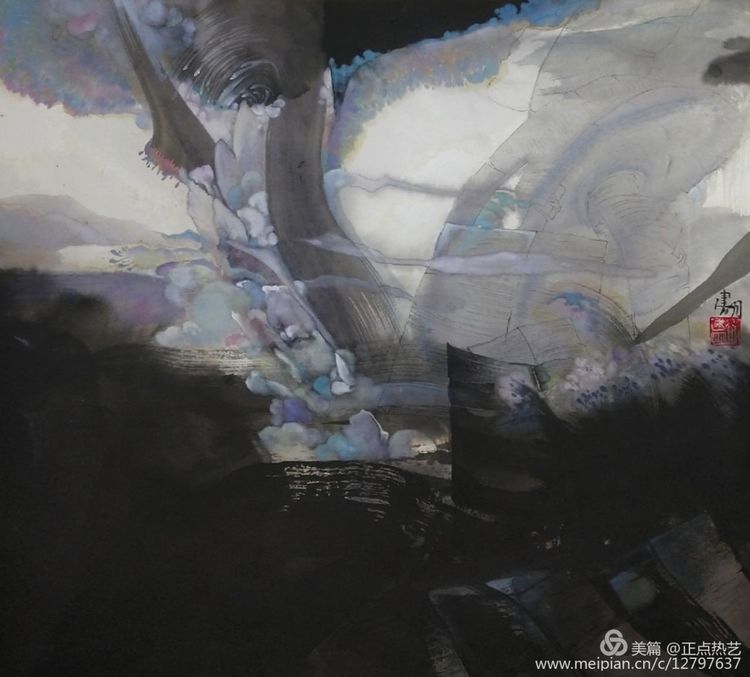

建明兄最近又畫了一批自謙為“不靠譜”的國畫。原因大概是因為他使用了中國畫的筆墨材料,而又沒有按照中國畫的傳統(tǒng)套路來達成畫面的審美特質(zhì)。那么,我的疑問是,筆墨難道是中國畫的專利品嗎?這不禁又讓我想起了當(dāng)年吳冠中老先生“筆墨等于零”的觀點之爭。許多人依然清晰記得當(dāng)時國畫界的所謂保守派畫家們?nèi)呵榧^起而攻之的情形。這場爭論從其實質(zhì)上看,與其說是一場表面上看似為了中國畫“正本清源”的保衛(wèi)戰(zhàn),不如說是一場深藏已久的新老觀念之間矛盾對立的公開化。然而,有意思的是在雙方不歡而散之后仍然各行其道,并沒有從根本上撼動中國畫界固有的生態(tài)景觀。我們姑且撇開爭論是否具有現(xiàn)實意義的話題,只站在社會文化生態(tài)發(fā)展的角度上看,其爭論所引發(fā)的觀點碰撞對沉悶的中國畫界來說無疑是有積極作用的,至少我可以建議建明兄可以放下包袱,踏歌前行。我之所以對吳老的觀點抱持認同的原因其實很簡單,那就是要畫“有意義”的筆墨。換言之,筆墨充其量只是個形和符號,是畫家思想的承載體而非最終目的。畫作的真正魅力是在于有畫家情感浸潤下的筆墨形式。讀建明的畫,讓我感受到了筆墨只是工具性的存在,畫中筆墨所至顯然已經(jīng)不可能讓人產(chǎn)生對傳統(tǒng)國畫的自然遷想。畫面大墨塊與小色點的巧妙對比極富裝飾性,在構(gòu)圖上主動婉拒了傳統(tǒng)審美觀的導(dǎo)引,而執(zhí)念于一種個性化的“邊界”行走。如他的“野花”系列,顯然不是在老舊的范式里去找尋任何依托,而是在當(dāng)代化的審美場域中去建構(gòu)異質(zhì)的圖式模型。看似無意而為之,實則暗含了畫家細膩情感行走的軌跡。畫面中狂野與婉約、高亢與低鳴所引發(fā)的視覺沖動讓人如飲醴酪,回味無窮。品建明的畫也讓人更容易讀懂了石濤的“筆墨當(dāng)隨時代”這句話的時代涵義了。

在改革開放之初的上世紀(jì)八十年代建明如愿進入了中央工藝美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)并入清華大學(xué))學(xué)習(xí),本科階段所受到的院派學(xué)風(fēng)的浸染,也深深地影響了他后來的創(chuàng)作觀。他秉承了“中工美”院派的嚴謹與開放之傳統(tǒng),在藝術(shù)表現(xiàn)上緊搭時代的脈搏,不保守也不隨波逐流。早年,他把重點放在了陶藝和壁畫的創(chuàng)作上,作品在全國性重大的展覽上屢有展露,并獲佳獎。近年來,建明又著力于陶板畫、紙本水墨畫的創(chuàng)作。面對創(chuàng)作,他說:“我畫畫常常隨性隨意,心無成竹,摸著石頭過了河算是有幸,但也常常不幸!”如果這是畫家創(chuàng)作的一種心理常態(tài)的話,那么這種狀態(tài)是值得提倡的。它至少剝離了許多與藝術(shù)有違和感的各種因素的困擾,把藝術(shù)創(chuàng)作的主動權(quán)還給藝術(shù)家,讓藝術(shù)的創(chuàng)作靈感自然涌動。藝術(shù)創(chuàng)作本是一種健康的腦力勞動,如果能保持其純粹性,多一點審美的情懷,少一點意識形態(tài)上的矯情與道德綁架,讓藝術(shù)來滋養(yǎng)自然的生命之花,那么,藝術(shù)就會更能成教化于現(xiàn)實生活。人性是向往自由的,藝術(shù)創(chuàng)作最寶貴的莫過于自由了。在藝術(shù)創(chuàng)作中,每個人都不希望在精神上遭受任何形式的束縛和擠壓。細品建明的畫,讓我感受到了在有限空間下的一種酣暢與游刃有余,以及對自由靈感的準(zhǔn)確吐納與自如收放,他筆下的畫面透露出了充滿正能量的靈動之美。

李肇瑜2020、6、26于廈門

作品展示:

徐建明簡歷

河南安陽市人。1989年7月畢業(yè)于清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院(原中央工藝美術(shù)學(xué)院陶瓷美術(shù)專業(yè)),2000年就讀福建師范大學(xué)研究生班中國畫專業(yè),現(xiàn)任教于福州大學(xué)廈門工藝美術(shù)學(xué)院,副教授,碩士生導(dǎo)師,高級工藝美術(shù)師,中國陶瓷藝術(shù)大師專家評委 ,中國陶瓷工業(yè)協(xié)會理事會員,福建美術(shù)家協(xié)會會員,福建省工藝美術(shù)學(xué)會雕塑藝術(shù)委會副秘書長,福建省工藝美術(shù)學(xué)會陶瓷藝術(shù)委會常務(wù)委員,福建省工藝美術(shù)名人稱號,廈門市美術(shù)家協(xié)會陶瓷專業(yè)委員會秘書長。

研究方向:陶瓷裝飾設(shè)計,壁畫與公共藝術(shù),綜合材料繪畫,綜合材料裝飾等。

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點。

更多內(nèi)容

閱讀 2773