刺客魯迅:為誰鑄此靈媒之劍?

2020-04-07 吳國全( 黑鬼 老赫)

一種刺客的文學(xué),不是刺客心志的孤勇,不是必死意志的決絕,而是懸劍和斷頭的無用……

“靈媒”這一概念由此而來。以此重構(gòu)中國文化藝術(shù),區(qū)別于西方當代文化批評所提出的“主體欲望”、“客體誘惑”、“媒介傳播”?!办`媒”區(qū)別于前三者,是純?nèi)坏闹薪槲?,是被借用之物,更是無用之物。

那么,何以無用之為大用?此物性與心魂的結(jié)合使得新的藝術(shù)形式成為可能:是魯迅所謂的“摩羅詩力”,是他的小說《鑄劍》所寫的三頭互相撕咬的殘酷復(fù)仇,是永遠失敗的哀悼……

無用文學(xué)系列2

刺客魯迅

克服怨敵,怨敵克服兮,赫兮強!

——魯迅,《鑄劍》

也許,魯迅最初的夢想,在那個辛亥革命之前,清帝國尚未崩潰的年代,是成為一個刺客?而并非成為醫(yī)生,更不用說成為什么文學(xué)家了!

魯迅是一個刺客?!作為刺客的魯迅,其實這并非想象,而是歷史的史事,是眾所周知的事情。

魯迅鄉(xiāng)友蔡元培在日本成立“光復(fù)會”,團結(jié)了一批年輕人親自研制炸藥,并且讓吳樾開啟了“暗殺時代”。其實光復(fù)會的實際領(lǐng)導(dǎo)人是陶煥卿,與魯迅就是好友,據(jù)說魯迅住所曾一度成為光復(fù)會成員的集合點。同時,我們知道魯迅格外崇拜女英雄秋瑾,她也是同鄉(xiāng)。此外,陳獨秀,章士釗、劉思復(fù)等人,都想成為刺客,且都有所行動,連魯迅自己也試圖直接參與刺殺。

刺客魯迅,這并非文學(xué)的想象,它就是歷史之鐵的事實,盡管這“鐵的人物”,鐵之利器,魯迅并沒有鑄造,但他還是鑄就了自己的《鑄劍》。

刺客與劍

中國現(xiàn)代性開始之初,帝國即將滅亡之際,其實有著一個不可見的刺客聯(lián)盟,一個可能的刺客黨。

但為何很少有人去研究此刺客文學(xué)?或者說,很少有學(xué)者去研究現(xiàn)代性文學(xué)中的刺客形象呢?當然,也有張承志與殘雪后來徹底面對過刺客與復(fù)仇的主題,因此他們寫作的品質(zhì)如此與眾不同,都帶有一種凜冽又孤決的氣質(zhì)。如果莫言《檀香刑》也是另一個顛倒的文本的話,這構(gòu)成了我們還尚未思考的當代文學(xué)的隱秘譜系。

也許,沒有成為刺客的魯迅,一直都夢想著寫出自己的刺客文學(xué)?那構(gòu)思并完成于1924-1926年間的《鑄劍》,就是其中之一。

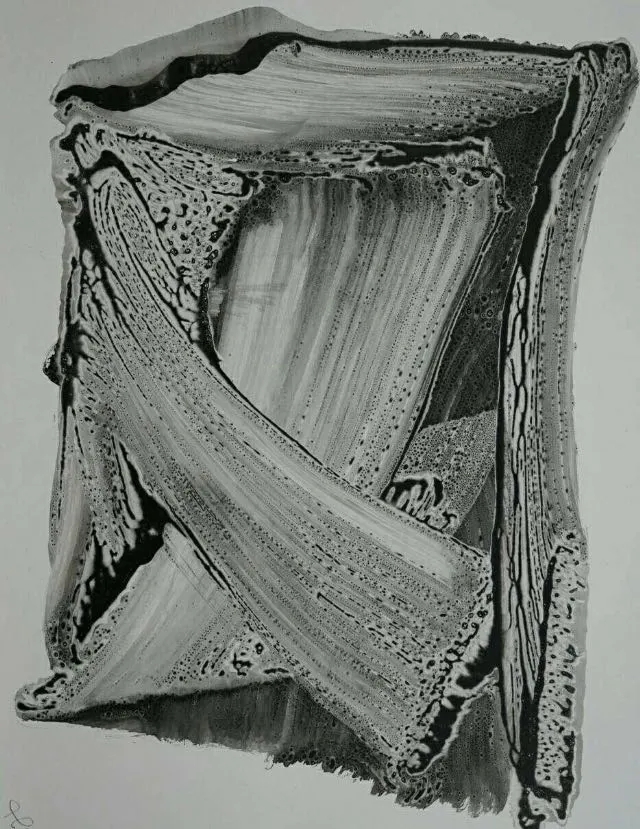

老赫:《被封城的武漢》,紙本水墨,2020年

我們不準備去回顧那些大家都已經(jīng)知道的寫作背景與主題研究:還要反抗,與黑暗搗亂,要永遠進擊,尤其是“予及爾偕亡”,等等。對于我們這個所謂的和平年代似乎都已經(jīng)很遙遠,不必要,也無用了。但是,果真如此嗎?此刺客們從來都是失敗者,此失敗的文學(xué)之為無用的文學(xué),才是文學(xué)最為內(nèi)在的秘密?

這一次,我們只是要去思考魯迅那改造的部分,盡管先生自己說:“只給鋪排,沒有改動的?!钡恰昂谏送鎽蚍ā币约?“三頭大戰(zhàn)” 的詭異情節(jié),卻獨獨出自先生的奇詭想象,帶著楚文化的巫魅與決絕,這是祖國之詩的秘密。就是這個改寫的部分,才是這個刺客小說中最為迷人的部分。因為這是靈媒藝術(shù)的書寫方式。

靈媒藝術(shù)

所謂“靈媒藝術(shù)”:

不同于“主體欲望”滿足與占有的表達,這是精神分析與欲望權(quán)力的生產(chǎn)模式(從弗洛伊德到拉康到??屡c德勒茲);

也不同于“客體誘惑”偶然與命定的實現(xiàn),這是象征經(jīng)濟與廣告消費的生產(chǎn)模式(從巴塔耶到鮑德里亞而更多體現(xiàn)在藝術(shù)批評之中);

還不同于“媒介傳播”復(fù)制與湮滅的虛擬,這是全球泡沫與大眾文化的生產(chǎn)模式(從本雅明到麥克盧漢再到斯蒂格勒);

而是從中介手段的媒介出發(fā),使其無用化,但又再次激發(fā)無用之物的靈暈神秘,以此讓物性與魂魄重新連接的方式,靈媒是“媒介再生”之無用靈暈化的生產(chǎn)模式。

對此新的靈媒藝術(shù),當代人所思甚少。然而這才是中國傳統(tǒng)最為內(nèi)在的想象力之源,因為整個中國傳統(tǒng)藝術(shù)都是在喚醒靈媒,發(fā)現(xiàn)靈媒,尋找新的靈媒中,不斷變異著。

從饕餮紋的青銅器到云虛紋的棺槨,從書法的草寫到山水畫的煙云,從孫悟空到賈寶玉的文學(xué)故事,隨著靈媒藝術(shù)的式微,中國文化自身的創(chuàng)造力就減弱了。

也只有重新喚醒靈媒,這個帶有魯迅所言的摩羅詩力,才是新文化的革命性。而《鑄劍》的刺客式寫作,乃是魯迅自己為現(xiàn)代文學(xué)鍛造的一柄利劍,只是我們至今并沒有看到它所發(fā)出的純青又黑亮的偉麗雄壯之光!

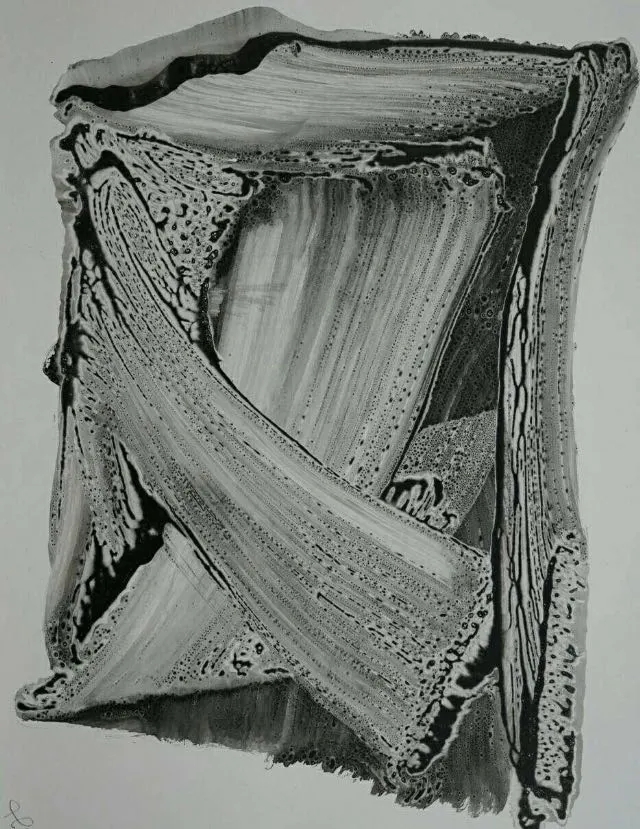

老赫:《被封城的武漢》,紙本水墨,2020年

媒:中介物

如果“眉間尺”是復(fù)仇的主體,其“欲望”是復(fù)仇殺死仇敵大王,其欲望表達之際就是死亡之時,因為欲望最終乃是死亡的欲求,是死本能的實現(xiàn)。

如果他只是成為“客體”,就是被黑色人作為獻禮,如同荊軻拿著復(fù)仇者的頭去作為獻禮誘餌,但頭本身并沒有更多的效果,最終還是以客體的致命毀滅為代價。

那么,只有當眉間尺的頭顱成為媒介物,成為一個中介,才可能被另一個人實施復(fù)仇,因此媒介物是一個中介物,也是一個被借用之物,同時也成為一個無用之物。

“黑色人”也不是主體,他的黑瘦如鐵來自于無名世界,他的玩雜耍似乎并沒有明確欲望,也不是君王需要的客體,只是鑄造了一個誘惑物“金鼎”,一個中介或媒介之物。

此金鼎可以水煮一個頭,這就帶著酷刑誘惑的極致——“頭顱”成為一個中介物,如同鮑德里亞說一個男人喜歡一個女人的眼睛,最后這個女人就直接把眼珠子寄過來了作為禮物,這就是誘惑之為物的命定性。在史書中,刺客們必須毀壞自己身體,毀容的面孔漆黑如碳,似乎也并沒有什么客體的誘惑性了,當然這也是誘惑致命的前提條件。

而只有他所玩耍的金鼎才是誘惑物,但其實只是一個中介物,黑色人自己也不能成為客體誘惑物,否則也只是失敗的客體,而是必須通過成為中介物,而最終成為靈媒。更為重要的還有,讓那個擁有一切欲望,又成為命定被謀殺的國王,也成為中介物,只有這三者都成為中介物,才可能轉(zhuǎn)化為靈媒。

這就是魯迅《鑄劍》小說改寫的殘酷性——刺客文學(xué)所端呈的三顆斷頭之物:

眉間尺并非復(fù)仇的主體,這是不可能兌現(xiàn)的仇恨與怒火,與一只耗子沒有區(qū)別,只是成為一顆“被借用的斷頭”。

黑色人不是客體,他的黑色早就超越了命定的死亡,他的金鼎只是為了激發(fā)圓舞之歌,而是要成為一顆“好把戲的斷頭”。

大王呢?它擁有主體的絕對主權(quán),也可以占有客體的一切,只因他能夠用權(quán)力借用一切中介,那殺死一切的武器刀劍,借用一切人的力量而成為萬能的中介,甚至如同那斷頭的歌唱:“彼用百頭顱,千頭顱……”,但最終也是要成為玩耍者的無用之物——一顆“玩來的斷頭”。

眉間尺的頭是借用的開始,喜歡雜耍游戲的大王也被游戲所借用,當然黑色人自己的頭也要成為游戲之物。

三顆頭,都成為了中介手段,這是本雅明在《論暴力》中所言的純粹手段,無目的之手段,但此手段或者中介或媒介之物,已經(jīng)是無用的,卻必須獲得另一種不可能的力量,獲得靈暈,這是魂魄的可再生性,而鑄就大用。

靈:歌謠

以孩子的頭顱為中介,黑色人自己的頭顱也成為媒介,國王的頭顱已經(jīng)被砍下后也成為了媒介。因為一旦中介成為純粹的中介,并且喪失了現(xiàn)實的用處,既然都成為了斷頭。三者都死了,沒有了頭顱物的任何功能與目的。

必須出現(xiàn)歌謠,正是因為眉間尺那斷頭起伏的歌謠,應(yīng)和著黑色人的歌唱,而且,眉間尺的斷頭可能還跳著“最神奇的團圓舞”,這才是極端神秘的“眩暈”之處,才徹底讓大王接近金鼎,并被砍頭。

這就導(dǎo)致了不止息的眩暈:三顆斷頭,眉間尺的斷頭與黑色入的斷頭去撕咬大王的斷頭,繼續(xù)搏斗,相互撕咬。這是世界文學(xué)史上從未有過的復(fù)仇文學(xué)與殘酷文學(xué)。

如此三頭的撕咬,伴隨歌謠的回響,乃至于魂魄圓舞的幻象,形成了不可能的文學(xué)行動。這三個頭顱在火鍋里的相互撕咬,并且合為一體,這才成為了最終的靈媒。

死去的頭顱怎么可能還是活的?這是幻象,由歌謠帶來,這是斷頭之歌,是死者之歌,祭靈者黑色人的歌唱喚醒了死者魂魄的歌唱,并且激發(fā)神奇圓舞的幻象,如此的相互可再生性,才是這個靈媒藝術(shù)的敘事實現(xiàn)。

無用之大用體現(xiàn)為:三者混合而成的一個未名物,在繼續(xù)仇恨中是消解了仇恨還是延續(xù)著仇恨?但它明確消除了大王獻祭祭祀的可能性。只是讓復(fù)仇的魂魄之力混雜在歌謠的傳唱中,成為純粹的靈媒與故事的素材,只有可再生的靈媒,才有著靈媒的變異生命力。

王非:《清明節(jié)國殤圖》,紙本水墨,2020年

靈媒的藝術(shù),乃是讓中介之物成為無用之物,讓物性與心感重新應(yīng)和,召喚魂魄的神秘之舞。此魂魄之歌一直還在世間回響,只是我們聽到了嗎:

青其光兮永不相忘。

異處異處兮堂哉皇!

堂哉皇哉兮噯噯唷,

嗟來歸來,嗟來陪來兮青其光!

在此清明節(jié),2020年4月4日的國殤日,召喚魂魄歸來……

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點。

更多內(nèi)容

閱讀 2432