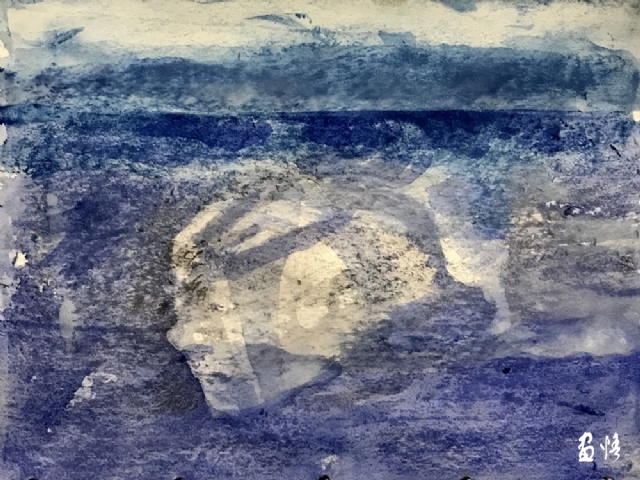

《善意的紙本》—陳明華

2018-03-15 陳明華官網(wǎng)

藝術(shù)家的可悲,莫過于太執(zhí)著于做一個(gè)藝術(shù)家,這會(huì)使藝術(shù)家把自己置身于整個(gè)以大師為標(biāo)志的藝術(shù)史面前,而不是痛感到自己存在于這個(gè)活生生的時(shí)代中。一旦語言、技巧、風(fēng)格成了藝術(shù)家的目標(biāo)時(shí),藝術(shù)家就變得像工人不得不上班那樣,藝術(shù)便在“自律”的幌子下,失去了它生命沖動(dòng)的自足狀態(tài)。 從這個(gè)角度說,那種刻意想通過“純化語言”,眼睛盯著大師作品和博物館的心態(tài),才是一種真正的急功近利。至于新潮藝術(shù)家,他們作品中的躁動(dòng),他們行為上的熱切,與其說是想去高雅的藝術(shù)殿堂爭牌位,不如說是急于要沖破社會(huì)對(duì)自己生命的壓抑。

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號(hào)發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點(diǎn)。

更多內(nèi)容

閱讀 2501