筆墨當(dāng)隨時(shí)代 峰巒自有回響

2025-09-01 李圣斌

筆墨當(dāng)隨時(shí)代 峰巒自有回響

筆墨當(dāng)隨時(shí)代 峰巒自有回響

李圣斌/文

“山川與予神遇而跡化”,畫(huà)家以心靈映射萬(wàn)象,終極所求本就超越“象”的范疇。《易傳》“立象以盡意”,筆墨是舟,載著時(shí)代的“意”與“情”,駛向“超以象外”的靈境。

太行山水畫(huà)藝術(shù)從來(lái)不是對(duì)山石草木的簡(jiǎn)單摹寫(xiě),它是畫(huà)家以筆墨為鑿,在方寸間重鑿太行的骨,再釀山水的魂。作為深耕太行山水三十余載的尋道者,帶著對(duì)太行的“聽(tīng)”與“悟”,在宣紙上與山對(duì)話,讓峰巒的形藏著聲,任筆墨的跡裹著情。山水間流淌的自然聲息、歷史余韻與時(shí)代共鳴,恰似一場(chǎng)創(chuàng)作過(guò)程的“尋響”與“傳響”的修行。

一、“自然之響”里峰巒與風(fēng)泉的和鳴

太行的峰巒從不是沉默的?!拌F壁”般的崖壁,皴法如斧劈,藏著“風(fēng)過(guò)松梢”的輕響——可于濃墨畫(huà)巖處,留幾縷淡墨飛白,似風(fēng)掠山脊;聽(tīng)那“深谷”里的溪泉,石縫間穿行,撞出“漱玉”之聲—于青綠水畔,點(diǎn)幾筆赭石如苔,襯水流之活。峰巒是“器”,風(fēng)泉是“聲”,畫(huà)中不必寫(xiě)“聲”,卻讓觀者從巖的“硬”與水的“柔”里,聽(tīng)見(jiàn)“山靜似太古,日長(zhǎng)如小年”的自然回響。

二、“歷史之響”間峰巒與記憶的共振

太行的峰巒刻著歲月的叩問(wèn)。愚公移山的傳說(shuō),讓“王屋太行”成了“堅(jiān)韌”的符號(hào)——遠(yuǎn)山如黛,山腳添幾株老松,枝干雖虬曲,卻向峰巒生長(zhǎng),似“子子孫孫無(wú)窮匱”的執(zhí)著;紅旗渠的故事,讓“懸崖峭壁”成了“奮斗”的注腳——巖間畫(huà)一線朱紅,以焦墨皴出鑿痕,讓“人工天河”與“自然峰巒”相依,如歷史與山的對(duì)話。峰巒是“碑”,記憶是“文”,畫(huà)中不必直白敘事,卻讓觀者從巖的“古”與痕的“新”里,聽(tīng)見(jiàn)“前人栽樹(shù),后人乘涼”的歷史回響。

三、“時(shí)代之響”中峰巒與當(dāng)下的應(yīng)答

太行的峰巒正應(yīng)和著今日的腳步。掛壁公路如“銀線”纏山,是當(dāng)代人對(duì)“天險(xiǎn)”的應(yīng)答——峰巒半腰,以淡墨勾出公路曲線,與巖的蒼勁形成“剛?cè)嵯酀?jì)”,似“向山要路”的勇氣在回響;生態(tài)保護(hù)讓“荒山”復(fù)綠,是人與自然的和解——近山處用“小青綠”染林,遠(yuǎn)峰卻留些許赭石,讓“新綠”與“舊巖”對(duì)話,似“綠水青山”的理念在蔓延。峰巒是“景”,當(dāng)下是“情”,畫(huà)中不必刻意說(shuō)教,卻讓觀者從巖的“恒”與景的“變”里,聽(tīng)見(jiàn)“時(shí)代向前,山水共情”的當(dāng)代回響。

“筆墨當(dāng)隨時(shí)代”承載情感與思考,“峰巒自有回響”恰似藝術(shù)的初心,把“回響”凝成可見(jiàn)的墨色,觸摸峰巒的硬度,聽(tīng)見(jiàn)山水的心跳,感悟太行的風(fēng)骨,讓太行的每一道褶皺,都在筆墨中抖落屬于自然、歷史與當(dāng)下的回聲。

李圣斌

山西省美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員

長(zhǎng)治市美術(shù)家協(xié)會(huì)常務(wù)理事

民盟中央美術(shù)院長(zhǎng)治分院秘書(shū)長(zhǎng)

長(zhǎng)治市火炬中學(xué)教師

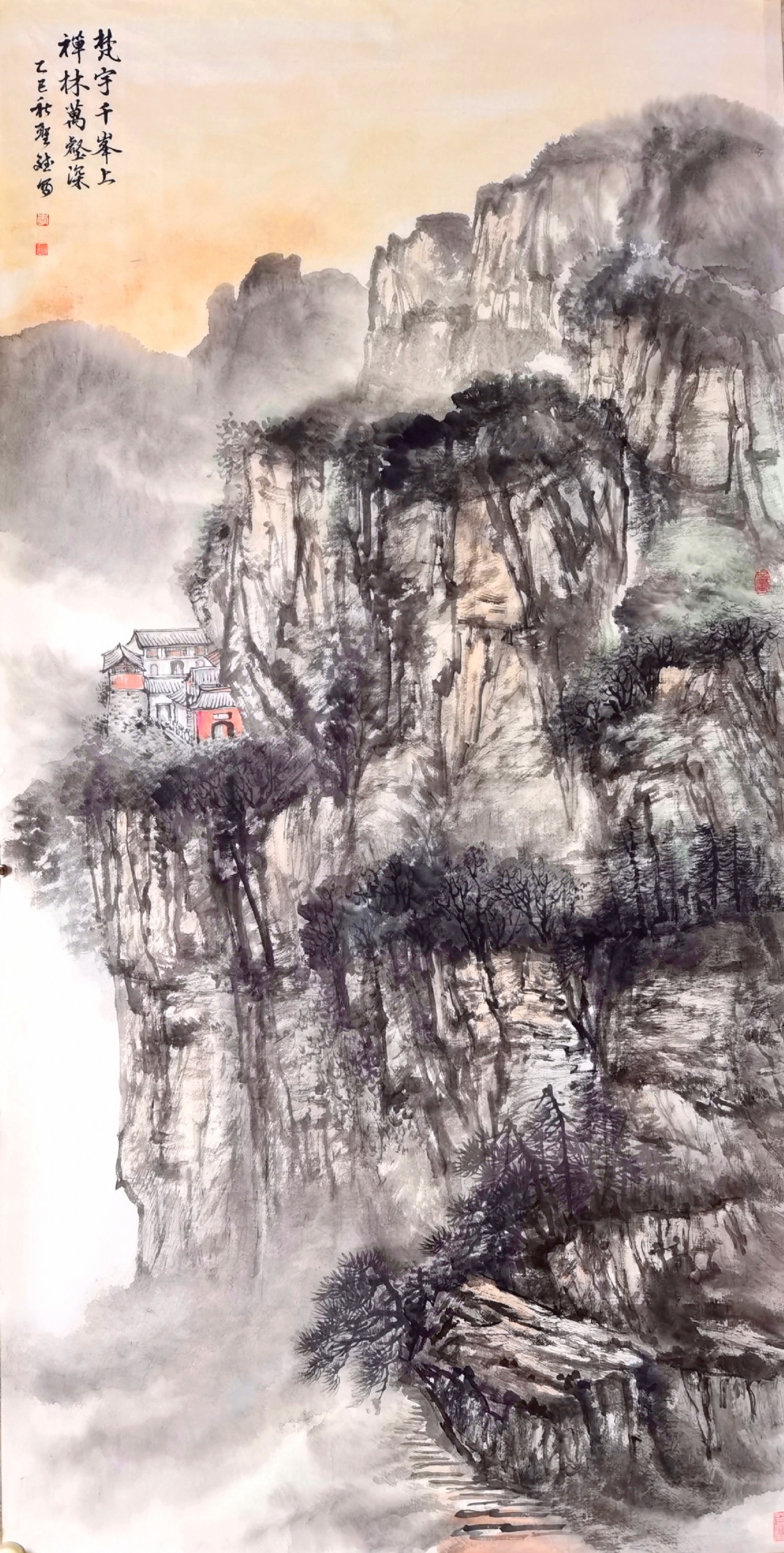

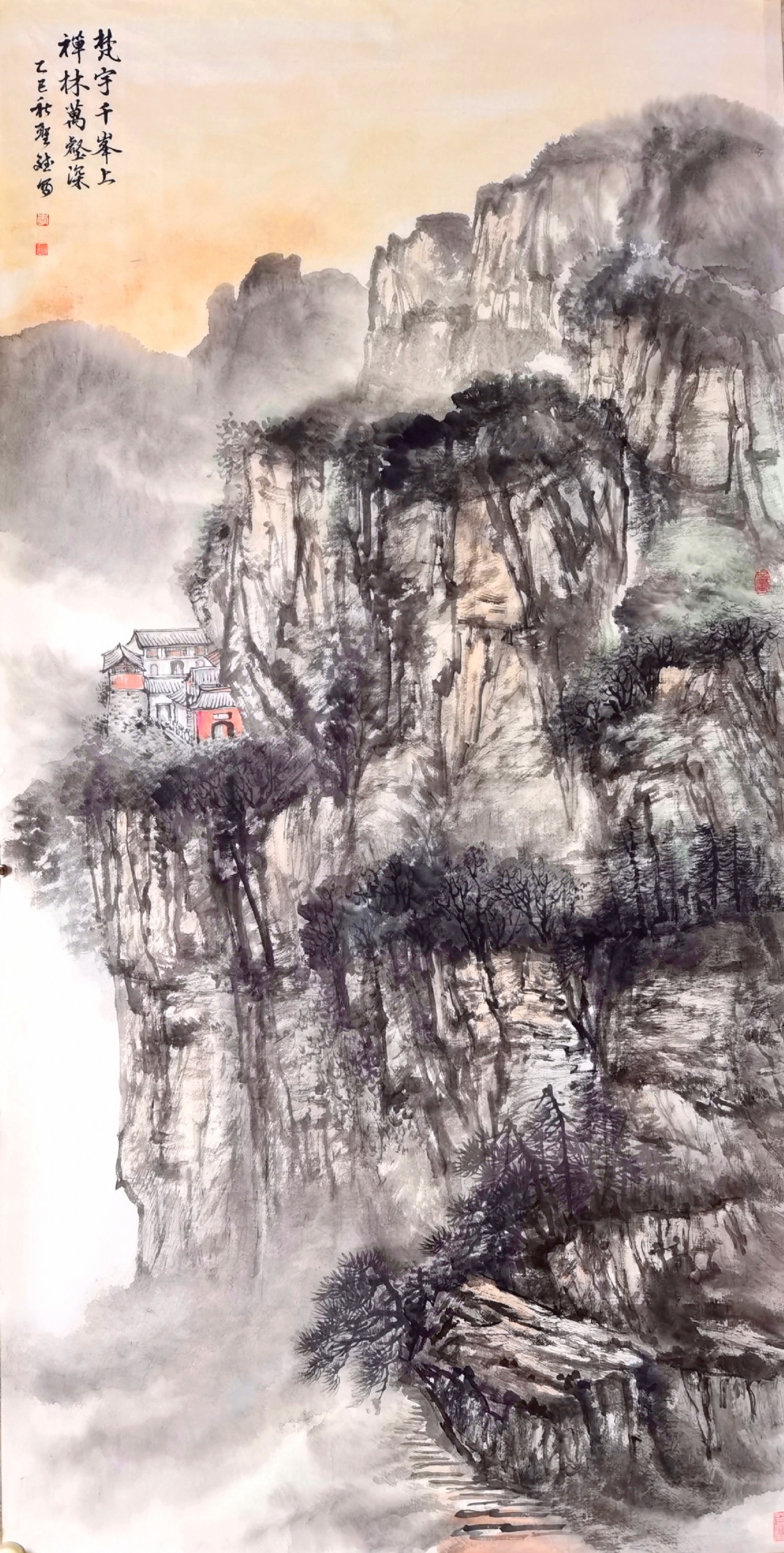

梵宇千峰上 禪林萬(wàn)壑深68x138cm

太行春來(lái)早90x180cm

晴云流嵐蒼山潤(rùn)90x180cm

嵐氣浮空連翠岫68x78cm

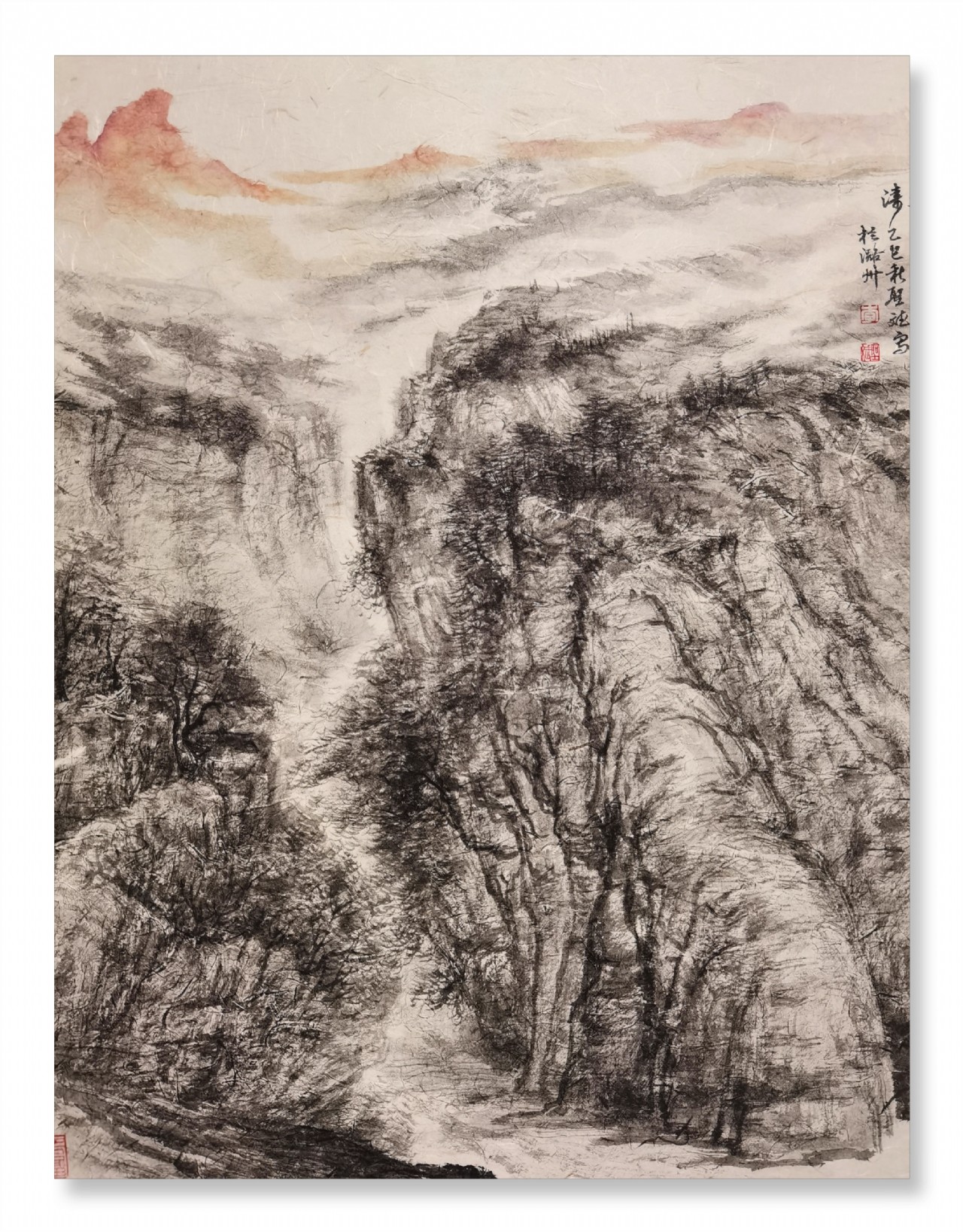

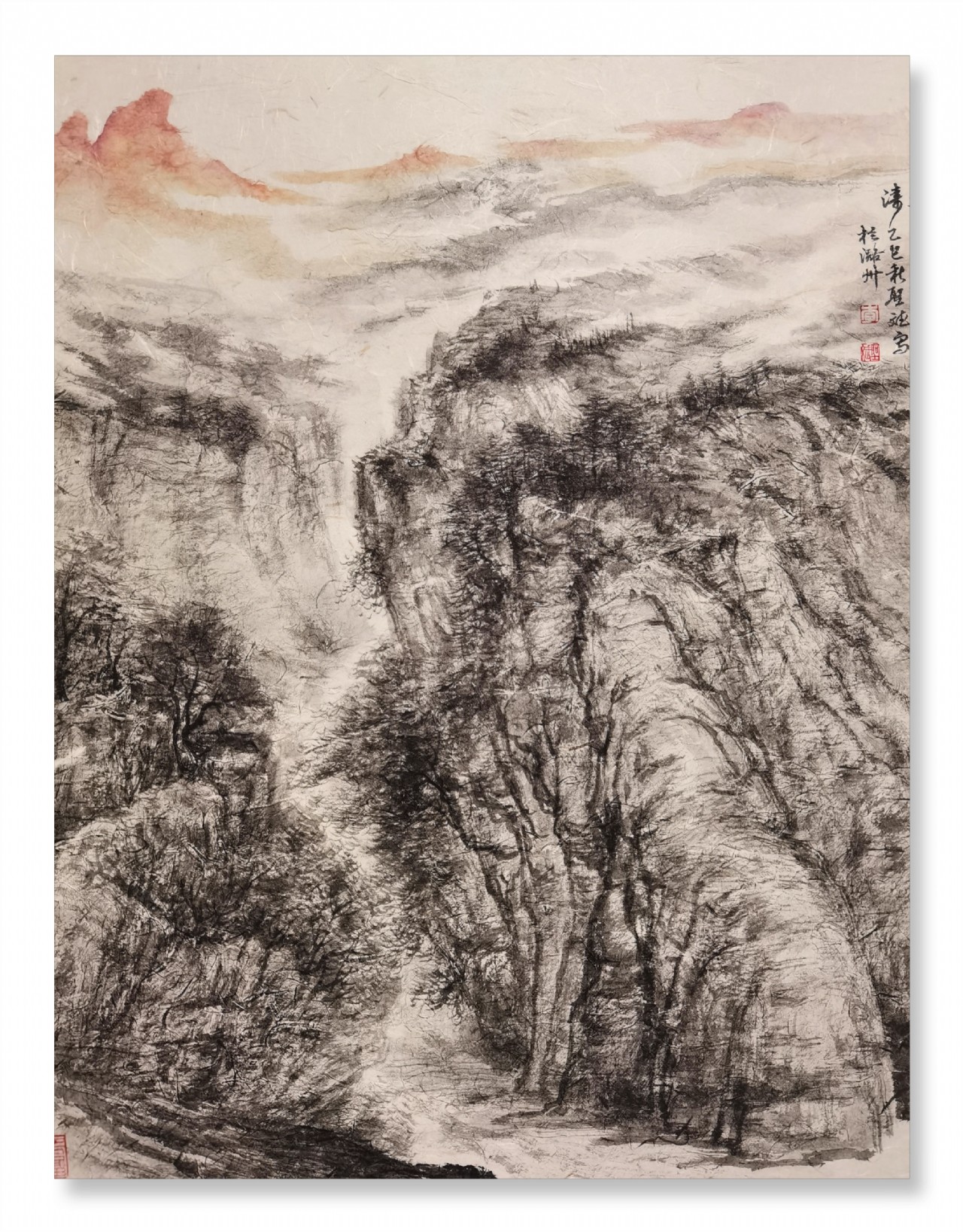

霧鎖巒無(wú)跡53x66cm

云漫梯生煙53x66cm

壁掛太行魂53x66cm

蒼崖鎖舊烽53x66cm

峰巒如黛隱煙霞53x66cm

太行萬(wàn)壑升云濤53x66cm

風(fēng)馳云動(dòng)壯太行30x60cm

太行元?dú)庥?,蒼昊裂千嶂

云濤吞萬(wàn)壑,風(fēng)刃削群岡。

崖垂春瀑活,松崗旭日長(zhǎng)。

嵐開(kāi)青嶂醒,花浪沸天荒。

30x60cm

太行凌紫巔,萬(wàn)壑籠春煙。

風(fēng)勁松濤涌,云開(kāi)翠影連。

崖懸天斧削,徑轉(zhuǎn)玉泉涓。

暖日催青嶂,山河染黛妍。

30x60cm

扇底煙巒半卷舒,

墨痕淡漬樹(shù)毿毿。

風(fēng)來(lái)欲叩青山寂,

卻引云腴沁素懷。

30x60cm

云起太行46X138cm

醉臥秋色染太行30x60cm

免責(zé)聲明:以上信息為瀚望號(hào)發(fā)布,不代表瀚望藝術(shù)網(wǎng)觀點(diǎn)。

更多內(nèi)容

閱讀 1904